l985年2月,英國南極考察隊隊長法曼(J.Farman)首次報道,從1977年起就發現南極洲上空的臭氧總量在每年9月下旬開始迅速減少一半左右,形成“臭氧空洞”持續到11月逐漸恢復,引起世界性的震驚。

氯原子和一氧化氨(NO)都能與臭氧反應,正在世界大量生產和使用的CFCs制冷劑,由于其化學穩定性好(如CFC-12在大氣中壽命為120年),不易在對流層分解,通過大氣環流進入臭氧層所在的平流層,在短波紫外線UVC的照射下,分解出Cl·自由基,參與了對臭氧的消耗。

歸納起來,要使臭氧發生消耗,這種物質必須具備兩個特征:含氯、溴或另一種相似的原子參與臭氧變氧的化學反應;在低層大氣中必須十分穩定(也就是具有足夠長的大氣壽命),使其能夠達到臭氧層。氫氯氟烴制冷劑HCF-22和HCFC123,都有一個氯原子,能消耗臭氧,其大氣壽命分別為12年和14年,且氯原子相對活潑,能在低層大氣中發生分解,到達臭氧層的數量就不多。因此HCFC-22和HCFC-123破壞臭氧的能力比CFCs小得多。

消耗臭氧層物質(Ozone depleting substances,簡稱ODS)指釋放到大氣中的氟氯化碳等類物質,在進入大氣平流層后,在太陽紫外線作用下,與臭氧發生作用,臭氧分子被分解為普通的氧分子和一氧化氯,從而降低大氣臭氧濃度。包括全氟氯代烷烴(4個碳原子以下)、溴氟烷(鹵代烷)、四氯化碳、甲基氯仿、部分含氫氯氟烷(HCFCs)、含氫溴氟烷(HBFCs)和溴甲烷等。

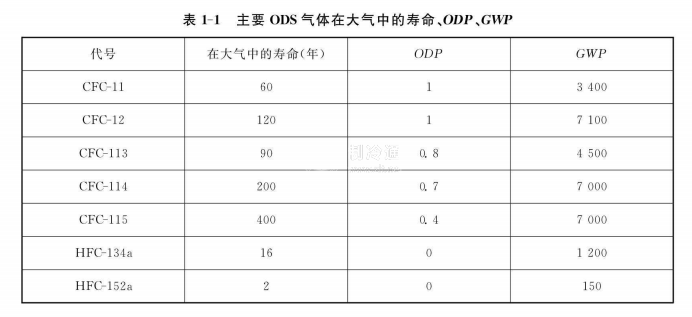

不同的ODS對臭氧層的損耗能力是不同的。當它們逸入大氣,由低空(對流層)逐漸向高空(平流層)擴散時,一些全氯氟烴,在對流層不發生變化,但在平流層,受到短波紫外線輻射而發生分解,由此引發了破壞臭氧層的反應。而一些含氫的氯氟烴,在對流層已與大氣中富含的HO·自由基發生分解反應。它們在大氣平流層中存在的壽命不長,所以能夠擴散到臭氧層的數量較少,對臭氧層破壞能力也大為減小。為了表示與比較它們對臭氧的能力,采用了臭氧耗減潛能值(英文名稱為Ozone depletion potential,簡稱ODP)的概念。以CFC-11為基準比較物,設定其ODP值為1.其他物質的ODP值按損耗臭氧能力比CFC11大或小的分數值表示。

ODS在大氣中都會產生溫室效應,使地表和近地面大氣溫度增高,造成全球氣候變暖的環境問題。為了表示和比較各種ODS氣體對氣候變暖的能力大小引用了全球變暖的潛能值(Global Warming Potential,。簡稱GWP)的概念。以CO2為基準比較,其他ODS的GWP按其導致全球變暖的能力比CO:大或小的分數值表示主要ODS氣體在大氣中的壽命、ODP,GWP如表1-1所示。